Wohlfahrtsökonomie: Definition, Pareto-Effizienz & Ressourcenallokation

Wohlfahrtsökonomie: Definition, Pareto-Effizienz & Ressourcenallokation – Grundlagen, Bedeutung für soziale Wohlfahrt sowie Effizienz vs. Verteilung kompakt und verständlich erklärt.

Die Wohlfahrtsökonomie ist ein Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaften, das sich mit der Frage beschäftigt, wie knappe Ressourcen in einer Gesellschaft so verteilt werden können, dass das allgemeine Wohlbefinden maximiert oder zumindest verbessert wird. Sie nutzt Werkzeuge der Mikroökonomie — etwa Nutzen‑ und Produktionstheorie, Marktmodelle und Lösungskonzepte — zur Bewertung unterschiedlicher Allokationen von Produktionsfaktoren und Gütern. Ziel ist es, Aussagen über die Erwünschtheit und ökonomische Effizienz von Zuständen innerhalb einer Volkswirtschaft zu treffen, häufig im Vergleich zu dem, was ein Wettbewerbsgleichgewicht hervorbringen würde.

Im Mittelpunkt steht die Analyse der sozialen Wohlfahrt, die aus den wirtschaftlichen Aktivitäten und Präferenzen der einzelnen Mitglieder einer betrachteten Gesellschaft aggregiert wird. Die grundlegende Einsicht lautet: Es gibt keine eigenständige „soziale“ Wohlfahrt außerhalb der Wohlfahrt der Individuen — soziale Wohlfahrt ist eine Zusammensetzung einzelner Nutzenzustände, seien es Personen in einer Gruppe, einer Gemeinschaft oder einer gesamten Gesellschaft.

Grundbegriffe und Zielvorstellungen

- Pareto‑Effizienz: Ein Zustand ist Pareto‑effizient, wenn es nicht möglich ist, jemanden besserzustellen, ohne gleichzeitig mindestens eine andere Person schlechterzustellen. Die Wohlfahrtsökonomie verwendet dieses Kriterium oft als Minimalanforderung an Effizienz.

- Soziale Wohlfahrtsfunktionen: Um verschiedene individuelle Nutzenzustände zu einer Gesamtbewertung zusammenzufassen, verwendet man soziale Wohlfahrtsfunktionen. Typische Formen sind utilitaristische Summenfunktionen (Summe der individuellen Nutzen) oder Rawls‑ähnliche Maximin‑Regeln (Maximierung des Nutzens der am schlechtesten Gestellten).

- Interpersonelle Nutzenvergleiche: Ein zentrales Problem ist, dass Nutzen normalerweise ordinal ist (Präferenzen), was die direkte Addition oder den Vergleich zwischen Personen erschwert. Deshalb werden in der reinen Theorie kardinale Aggregationen selten eingesetzt.

Messung und angewandte Methoden

In der angewandten Wohlfahrtsökonomie werden häufig monetäre Bewertungen verwendet, weil sie praktische Politikempfehlungen ermöglichen. Beispiele und Methoden sind:

- Berechnung von Verbraucher‑ und Produzentenrenten zur Abschätzung von Wohlfahrtseffekten bei Preisänderungen.

- Kosten‑Nutzen‑Analyse (CBA), die erwartete Nutzen und Kosten eines Projekts in Geldwerten gegenüberstellt.

- Kontingenzbewertungsverfahren oder Zahlungsbereitschaftsschätzungen (Willingness to Pay), um den Nutzen nicht gehandelter Güter (z. B. Umweltqualität) zu quantifizieren.

Solche Geldwertschätzungen sind nützlich, insbesondere wenn Verteilungswirkungen in die Analyse einfließen oder wenn man beurteilen will, ob Verteilungseffekte die Handlungsempfehlung ändern. Allerdings müssen Verteilungsfragen und die Umverteilung von Einkommen explizit berücksichtigt werden, weil ein monetärer Gewinn für die Gesamtgesellschaft nicht automatisch faire oder gewünschte Verteilungen widerspiegelt.

Normative und positive Aspekte

Die Wohlfahrtsökonomie unterscheidet zwischen:

- Positiver Wohlfahrtsökonomie: Beschreibung und Erklärung, wie Märkte und Institutionen tatsächlich funktionieren und welche Folgen Politikmaßnahmen haben.

- Normativer Wohlfahrtsökonomie: Bewertung und Empfehlung, welche Allokationen erwünscht sind, unter Einbeziehung ethischer Prinzipien wie Gerechtigkeit, Gleichheit und Fairness.

Wichtige Konzepte zu Effizienz und Marktversagen

Die Theorie der Wohlfahrtsökonomie erklärt auch, wann Märkte versagen und staatliches Eingreifen gerechtfertigt sein kann:

- Externalitäten: Wenn Handlungen einzelner wirtschaftlicher Akteure unkompensierte Kosten oder Nutzen für andere verursachen (z. B. Umweltverschmutzung), kann das Marktgleichgewicht ineffizient sein.

- Öffentliche Güter: Nicht ausschließbare und nicht rivalisierende Güter (z. B. nationale Verteidigung) führen zu Unterversorgung durch private Märkte.

- Informationsasymmetrien: Unvollständige oder asymmetrische Informationen (z. B. Moral Hazard, Adverse Selection) können Märkte verzerren.

- Marktmacht: Monopole oder Oligopole können Preise und Produktion so beeinflussen, dass Wohlfahrtverluste (Deadweight Loss) entstehen.

Verteilung, Gerechtigkeit und Kompromisse

Ein zentrales Thema ist der Trade‑off zwischen Effizienz und Gleichheit. Politiken, die die Allokation effizienter machen, können ungleiche Ergebnisse verstärken; andererseits können Umverteilungsmaßnahmen Effizienzkosten verursachen. Wichtige Instrumente und Konzepte sind:

- Steuern und Transfers zur Reduktion von Einkommensungleichheit.

- Sozialversicherungen und öffentliche Güter, die Grundversorgung sicherstellen.

- Kompensationsprinzipien wie Kaldor‑ oder Hicks‑Kompensation, die hypothetische Entschädigungen zur Bewertung von Politikänderungen heranziehen.

Alternative Ansätze: Fähigkeiten und multidimensionale Wohlfahrt

Der Fähigkeiten‑Ansatz (Capability Approach) von Amartya Sen betont, dass Wohlfahrt nicht allein durch Nutzen oder Einkommen gemessen werden sollte, sondern durch die realen Freiheiten, die Menschen haben — also das, was Menschen tun und sein können. Dieser Ansatz hat die Debatte über multidimensionale Armuts- und Entwicklungsindikatoren stark beeinflusst und prägt Instrumente wie den Human Development Index.

Methodische und ethische Grenzen

- Interpersonelle Vergleichsprobleme: Wie vergleicht man das Wohlbefinden verschiedener Personen sinnvoll?

- Arbiträre Normen: Die Wahl der sozialen Wohlfahrtsfunktion impliziert normative Entscheidungen, z. B. wie sehr Ungleichheit gewichtet werden soll.

- Messprobleme: Monetäre Bewertungen können verzerrt sein (z. B. Zahlungsbereitschaft hängt vom Einkommen ab).

- Arrow’s Unmöglichkeit: Aggregationsprobleme in kollektiven Entscheidungsregelungen zeigen, dass keine perfekte soziale Entscheidungsregel alle wünschenswerten Bedingungen gleichzeitig erfüllen kann.

Implikationen für Politik und Forschung

Die Wohlfahrtsökonomie liefert konkrete Werkzeuge zur Bewertung von Steuerreformen, Regulierung, Umweltpolitik, Investitionsprojekten und Sozialprogrammen. Wichtige Schritte sind dabei:

- Identifikation der relevanten Effizienz‑ und Verteilungsziele.

- Quantifizierung von Kosten und Nutzen, soweit möglich unter Beachtung von Unsicherheit und Verteilungswirkungen.

- Abwägung zwischen kurzfristigen Effekten und langfristigen Folgen für Wachstum, Chancengleichheit und Umwelt.

Zusammenfassend verbindet die Wohlfahrtsökonomie ökonomische Theorie mit normativen Fragestellungen: Sie analysiert, wie Ressourcen verteilt werden, welche Zustände als effizient gelten und wie Gerechtigkeit und Freiheit in Bewertung und Politikgestaltung einbezogen werden können. Dabei bleibt stets die Herausforderung bestehen, ökonomische Effizienz mit ethischen Vorstellungen von Gerechtigkeit sinnvoll zu verknüpfen.

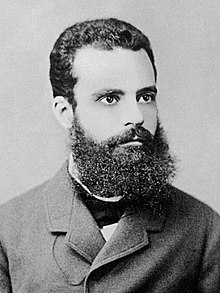

Vilfredo Pareto entwickelte das Pareto-Prinzip

Fragen und Antworten

F: Was ist Wohlfahrtsökonomie?

A: Die Wohlfahrtsökonomie ist ein Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaften, das sich mit dem Problem der Ressourcenallokation befasst. Sie verwendet Techniken aus der Mikroökonomie, um das allgemeine Wohlergehen zu bewerten, und versucht, eine Allokation der Produktionsfaktoren nach Maßgabe der Wünschbarkeit und der wirtschaftlichen Effizienz innerhalb einer Volkswirtschaft zu finden, oft im Vergleich zum allgemeinen Wettbewerbsgleichgewicht.

F: Welches sind die Grundeinheiten für die Aggregation der sozialen Wohlfahrt?

A: Die Grundeinheiten für die Aggregation der sozialen Wohlfahrt sind Individuen und ihre wirtschaftlichen Aktivitäten.

F: Wie kann die soziale Wohlfahrt gemessen werden?

A: Soziales Wohlergehen kann entweder kardinal in Form von "Utilitäten" oder Dollars gemessen werden, oder ganz normal in Form von Pareto-Effizienz. Geldwertschätzungen werden häufig als Messmethode verwendet, wenn Einkommensverteilungseffekte in die Analyse einfließen oder es unwahrscheinlich erscheint, dass sie die Analyse verändern.

F: Was sollte nach dem Capabilities-Ansatz zur Wohlfahrt in den Bewertungen berücksichtigt werden?

A: Der Capabilities-Ansatz argumentiert, dass die Freiheit - das, was die Menschen tun oder sein können - in die Bewertung des Wohlstands einbezogen werden sollte.

F: Welche anderen Klassifizierungsbegriffe gibt es in der Wohlfahrtsökonomie?

A: Andere klassifizierende Begriffe in der Wohlfahrtsökonomie sind Externalitäten, Gleichheit, Gerechtigkeit, Ungleichheit und Altruismus.

Suche in der Enzyklopädie