Basalganglien: Aufbau, Funktionen und Rolle bei Bewegung & Motivation

Basalganglien: Aufbau, Funktionen und ihre zentrale Rolle bei Bewegung, Motivation und Gewohnheitslernen – kompakt und verständlich erklärt für Studierende, Ärzt:innen und Interessierte.

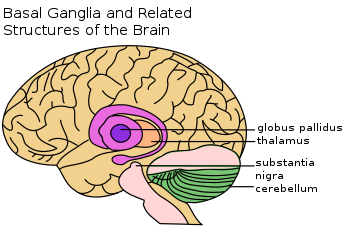

Die Basalganglien (auch Basalkerne) sind eine Gruppe subkortikaler Kerngebiete, die unter der Großhirnrinde liegen. Sie gehören zum Vorderhirn, stehen in enger Verbindung mit dem Mittelhirn und dem Thalamus und sind für die Steuerung und Feinabstimmung von Bewegung, Handlungsauswahl und Motivation entscheidend. Schädigungen führen häufig zu Störungen der Bewegungsfähigkeit und zu Verhaltensänderungen.

Aufbau (wichtige Kernareale)

Zu den Basalganglien gehören mehrere anatomisch und funktionell unterscheidbare Kerne, darunter:

- Striatum: besteht aus Nucleus caudatus und Putamen; ventral gehört hierzu das Nucleus accumbens (Teil des ventralen Striatums), das wichtig für Belohnung und Motivation ist.

- Pallidum (Globus pallidus): wird funktionell oft in externa (GPe) und interna (GPi) unterteilt; die GPi ist eine der wichtigsten Ausgangsstrukturen der Basalganglien.

- Substantia nigra: teilt sich in Pars compacta (SNc, wichtig für die dopaminerge Modulation) und Pars reticulata (SNr, Ausgangsstruktur ähnlich GPi).

- Subthalamischer Kern (STN): ein kleiner Kern, der die Aktivität anderer Basalganglienkerne stark beeinflusst.

Wie die Basalganglien arbeiten — Prinzip der Hemmung und Disinhibition

Ein zentrales Arbeitsprinzip der Basalganglien ist die Regulation von Zielstrukturen durch tonische Hemmung. Viele Basalganglien-Ausgangsneurone hemmen dauerhaft Zielgebiete wie den Thalamus. Für eine Bewegung oder Handlung muss diese Hemmung für das jeweilige motorische Programm gelockert (disinhibiert) werden. Zwei funktionelle Pfade sind dabei wichtig:

- Direkter Pfad: fördert die Bewegung (entfernt Hemmung → erleichtert Thalamusaktivität → fördert kortikale Motorik).

- Indirekter Pfad: hemmt konkurrierende motorische Programme (verstärkt Hemmung → unterdrückt unerwünschte Bewegungen).

Diese Balance zwischen direkten und indirekten Pfaden erlaubt die Auswahl geeigneter Handlungen und das Unterdrücken ungeeigneter Reaktionen.

Dopamin, Lernen und Motivation

Dopamin, vor allem aus der SNc, moduliert die Aktivität des Striatums. Über unterschiedliche Rezeptortypen (D1- und D2-Rezeptoren) verstärkt Dopamin den direkten Pfad und schwächt den indirekten Pfad, was Bewegungsinitiierung erleichtert. Darüber hinaus vermittelt dopaminerge Signale Belohnungsinformationen und Fehlervorhersagen (reward prediction errors). Dadurch spielen die Basalganglien eine zentrale Rolle beim:

- Erlernen von Routinen und Gewohnheiten (prozedurales Lernen),

- Motivationssteuerung und Bewertung von Handlungsfolgen (z. B. im Nucleus accumbens),

- Auswahl von Handlungen (action selection) innerhalb von motorischen, kognitiven und limbischen Schleifen.

Funktionelle Schleifen

Die Basalganglien sind in mehrere parallel verlaufende zyklische Schaltkreise eingebettet: motorische, assoziative (kognitive) und limbische (emotionale) Schleifen. Jede Schleife verbindet spezifische Bereiche des Kortex mit entsprechenden Basalganglien- und Thalamus-Regionen und zurück zum Kortex. So beeinflussen die Basalganglien nicht nur die reine Motorik, sondern auch Entscheidungsprozesse, Planung und emotionale Bewertung von Handlungen.

Klinische Bedeutung — Krankheiten und Symptome

Störungen der Basalganglien äußern sich in verschiedenen Bewegungs- und Verhaltensstörungen:

- Morbus Parkinson: Verlust dopaminerger Neurone in der SNc → Bradykinesie, Rigor, Ruhetremor und Haltungsinstabilität.

- Huntington-Krankheit: Degeneration striataler Neurone → choreatische, unwillkürliche Bewegungen und kognitive/emotionale Veränderungen.

- Hemiballismus: meist Läsion des subthalamischen Kerns → heftige, proximal betonte Fluchtbewegungen.

- Dystonien, Tics (z. B. Tourette), Zwangsstörungen und Süchte: funktionsgestörte Basalganglien-Schaltkreise werden mit diesen Erkrankungen in Verbindung gebracht.

Diagnostik und Therapie

Zur Diagnostik dienen klinische Befunde, bildgebende Verfahren (z. B. MRT) und funktionelle Methoden (z. B. DaTSCAN zur Darstellung dopaminerger Transporter). Therapeutisch kommen verschiedene Ansätze zum Einsatz:

- Medikamentös: z. B. L‑Dopa und Dopaminagonisten bei Parkinson, Antipsychotika bei bestimmten hyperkinetischen Störungen.

- Chirurgisch: tiefe Hirnstimulation (DBS) — häufig Zielstrukturen sind der subthalamische Kern oder der Globus pallidus internus; wirksam bei Parkinson, Dystonien und einigen anderen Störungen.

- Rehabilitation: Physiotherapie, Ergotherapie und Verhaltenstherapie zur Verbesserung von Funktion und Lebensqualität.

Zusammenfassung

Die Basalganglien sind komplexe, subkortikale Kernverbände, die Bewegung, Handlungsauswahl, Gewohnheitslernen und Motivation steuern. Durch das Zusammenspiel von direkten und indirekten Pfaden und die modulierende Wirkung von Dopamin ermöglichen sie die gezielte Initiierung und Unterdrückung von Verhaltensweisen. Störungen in diesen Netzwerken führen zu charakteristischen neurologischen und psychiatrischen Symptomen, für die es heute sowohl medikamentöse als auch chirurgische Behandlungsoptionen gibt.

Lage der Basalganglien

Entwicklung

Die Basalganglien bilden einen der Grundbestandteile des Vorderhirns und sind bei allen Wirbeltierarten zu erkennen. Sogar beim Neunauge (einem der primitivsten Wirbeltiere) können striatale, pallidale und nigrale Elemente anhand ihrer Anatomie und Histochemie identifiziert werden.

Verwandte Seiten

- Alexander kühlt

Fragen und Antworten

F: Was sind die Basalganglien?

A: Die Basalganglien sind drei Bereiche unterhalb der Großhirnrinde, die für die Bewegung wichtig sind.

F: Was geschieht bei einer Schädigung der Basalganglien?

A: Eine Schädigung der Basalganglien führt zu einer Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit.

F: Welches sind die drei Bereiche unter der Großhirnrinde, die die Basalganglien bilden?

A: Die drei Bereiche sind das Striatum, das Pallidum (oder Globus Pallidus) und die Substantia Nigra.

F: Welche Verhaltensweisen werden von den Kernen in den Basalganglien gesteuert?

A: Die Kerne in den Basalganglien steuern die willkürliche motorische Kontrolle, Lernvorgänge für Routineverhalten oder "Gewohnheiten", kognitive emotionale Funktionen und die Motivation.

F: Welche Rolle spielen die Basalganglien bei der Verhaltensumschaltung?

A: Die Basalganglien hemmen (unterdrücken) eine Reihe von motorischen Systemen, und eine Aufhebung dieser Hemmung lässt ein motorisches System agieren. Diese "Verhaltensumschaltung" wird durch Signale aus vielen Teilen des Gehirns beeinflusst, darunter auch aus dem präfrontalen Kortex.

F: Welche Funktion hat der präfrontale Kortex bei der Verhaltensumschaltung?

A: Der präfrontale Kortex spielt eine Schlüsselrolle beim Handeln und beeinflusst die Verhaltensumschaltung, indem er Signale an die Basalganglien sendet.

F: Welche anderen Teile des Gehirns beeinflussen die Verhaltensumschaltung?

A: Signale aus vielen Teilen des Gehirns, auch aus dem präfrontalen Kortex, beeinflussen die Verhaltensumschaltung.

Suche in der Enzyklopädie