Poes Kurzgeschichte 'M. Valdemar' (1845): Inhalt, Entstehung & Adaptionen

Poe: "M. Valdemar" (1845) – Analyse von Inhalt, Entstehung und Adaptionen: Hypnose, Tod und morbide Faszination in seiner berühmten Kurzgeschichte.

"The Facts in the Case of M. Valdemar" ist eine Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe, die erstmals 1845 veröffentlicht wurde. Sie schildert in pseudo-wissenschaftlichem Tonfall ein grausiges Experiment: Ein sterbender Mann wird in einen tiefen, hypnotisierten Zustand versetzt, in dem er den Übergang vom Leben zum Tod zu „überdauern“ scheint – bis die Trance aufgehoben wird und sein Körper sich auf abscheuliche Weise aufzulösen beginnt. Poe soll durch die Lektüre einer Beschreibung einer Operation an einem hypnotisierten Patienten zu der Erzählung angeregt worden sein; die Geschichte verband populäre Debatten über Mesmerismus mit Poes Interesse an Tod, Wissenschaft und dem Grotesken. "Valdemar" wurde später vielfach adaptiert und löste bereits zeitgenössisch starke Reaktionen aus.

Inhalt (Kurzfassung)

Der Ich-Erzähler, ein praktizierender Mesmerist, berichtet, wie er auf Bitten des todkranken M. Valdemar dessen Sterbevorgang unter Hypnose begleiten soll. Im Moment des „klinischen“ Todes bleibt Valdemar jedoch in einem Zustand zwischen Bewusstsein und Gewalt verharrend; der Mesmerist hält die Trance über einen langen Zeitraum aufrecht, beobachtet geringe Veränderungen und dokumentiert die ungewöhnlichen physikalischen Eigenschaften des Körpers. Als man schließlich die Hypnose löst, verfällt der Körper sofort in einen Zustand extremer Verwesung und verflüssigt sich im Augenblick der Aufhebung der Trance.

Entstehung und historischer Hintergrund

- Poe schrieb die Erzählung in einer Zeit, in der Mesmerismus (später: Hypnose) und Experimente mit „geglaubter“ Bewusstseinskontrolle breite öffentliche Aufmerksamkeit erhielten. Berichte über Operationen an hypnotisierten Patienten und Fallstudien erschienen in medizinischen wie populären Zeitschriften.

- Die Geschichte nutzt dieses wissenschaftliche Vokabular bewusst: Poe imitiert den sachlichen Ton eines Fallberichts, um Fiktion und Fakt zu vermischen und so die Leser zu verunsichern.

- Zeitgenössische Leser konnten die Erzählung leicht für einen authentischen medizinischen Bericht halten – Poe spielte mit dieser Erwartung und provozierte damit Debatten über Glaubwürdigkeit und Sensationslust.

Themen und Motive

- Tod und Todesscheu: Die Angst vor dem Sterben, vor dem unermesslichen Vorgang des Verfalls und die Faszination für das „Wie“ des Todes stehen im Mittelpunkt.

- Wissenschaft versus Moral: Die Erzählung stellt wissenschaftliche Neugier und experimentelle Kaltblütigkeit gegen ethische Grenzen. Der Erzähler handelt wie ein Forscher, dessen Objekt ein menschliches Wesen ist.

- Unzuverlässigkeit der Wahrnehmung: Durch den dokumentarischen Stil wird die Grenze zwischen Fakt und Fiktion verwischt; Leser sind gezwungen, die Zuverlässigkeit des Berichtenden zu hinterfragen.

- Groteskes und Körperlichkeit: Poes Beschreibung des körperlichen Zerfalls gehört zu seinen drastischsten Darstellungen physischen Grauens und erzeugt Ekel als literarisches Mittel.

Form und Sprache

Poe verwendet einen nüchternen, fast juristisch wirkenden Berichtsstil, ergänzt durch wissenschaftliche Begriffe und detailreiche Schilderungen. Diese Kombination verstärkt die Wirkung: Das Erhabene des wissenschaftlichen Tonfalls kontrastiert scharf mit dem Abscheulichen der geschilderten Vorgänge. Der Ich-Erzähler bleibt dabei weitgehend sachlich, was die Horrorwirkung durch distanzierte Nüchternheit noch erhöht.

Rezeption und Kontroversen

- Sofort nach dem Erscheinen erregte die Geschichte Aufsehen; einige Leser hielten den Bericht für wahr, andere kritisierten Poe wegen Geschmacklosigkeit und Voyeurismus.

- Die Erzählung trug zur Popularisierung von Urban Legends über „eingeschlafene“ Tote und vorzeitige Bestattung bei.

- Literaturwissenschaftlich wird die Geschichte heute oft als Beispiel für Poes Fähigkeit gesehen, wissenschaftliche Argumentationsformen für literarische Effekte zu nutzen.

Adaptionen

"M. Valdemar" wurde vielfach adaptiert: in Hörspielen, Kurzfilmen, Bühnenfassungen, Comics und in Anthologien. Die düstere Bildlichkeit der Geschichte eignet sich besonders für akustische und visuelle Umsetzungen; zahlreiche Radiosendungen und populäre Sammlungen griffen das Motiv des hypnotischen Todes auf. Auch moderne Medien—Graphic Novels und Kurzfilme—nutzen die Kernidee des zwischen Tod und Leben Schwebens gern als Ausgangspunkt.

Bedeutung und Nachwirkung

Die Erzählung bleibt ein Schlüsselwerk Poes, weil sie mehrere Leitmotive seiner Literatur bündelt: Faszination für das Grauen, Skepsis gegenüber dem Fortschrittsglauben der Wissenschaft und die literarische Auslotung der Grenze zwischen Leben und Tod. Gleichzeitig ist sie ein frühes Beispiel für das Zusammenspiel von populärwissenschaftlichen Diskursen und Fiktion, das in der modernen Medienkultur fortwährend relevant bleibt.

Weiterführende Hinweise

- Wer die Erzählung im Original lesen möchte, findet sie unter dem englischen Titel "The Facts in the Case of M. Valdemar" in zahlreichen Online-Editionen und Sammlungen.

- Zur Einordnung sind Texte zur Geschichte des Mesmerismus und zu zeitgenössischen medizinischen Debatten des 19. Jahrhunderts hilfreich.

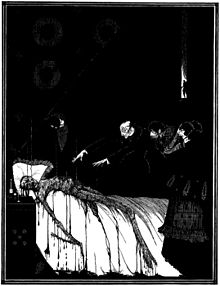

Illustration von Harry Clarke, 1919

Parzelle

Der Erzähler zieht einen kranken Freund, M. Valdemar, in seinen Bann. Valdemar berichtet zuerst, dass er im Sterben liegt und dann, dass er tot ist. Der Erzähler lässt ihn sieben Monate lang in einem hypnotischen Zustand zurück. Während dieser Zeit ist Valdemar ohne Puls, Herzschlag oder Atem. Seine Haut ist kalt und blass. Schließlich versucht der Erzähler, ihn aufzuwecken. Valdemars geschwollene schwarze Zunge bettelt darum, wieder einzuschlafen oder vollständig aufgeweckt zu werden. Er schreit wiederholt "tot! tot!". Der Erzähler holt Valdemar aus der Trance, und sein Körper zerfällt sofort in eine "fast flüssige Masse von Abscheu - von abscheulicher Fäulnis".

Geschichte der Veröffentlichung

Poe wurde inspiriert, Valdemar zu schreiben, nachdem er einen Brief über eine Operation an einem hypnotisierten Patienten gelesen hatte. Die Geschichte wurde im Dezember 1845 in zwei verschiedenen New Yorker Zeitschriften veröffentlicht. Eine davon trug den Titel "The Facts in M. Valdemar's Case" (Die Fakten im Fall von M. Valdemar). In England wurde die Geschichte zuerst als "Mesmerism in Articulo Mortis" und später als "The Last Days of M. Valdemar" veröffentlicht.

Stil

Poe verwendet in "Valdemar" detaillierte Beschreibungen und ein hohes Maß an Zwickel. Möglicherweise hat er medizinische Texte studiert. Valdemars Augen weisen an einer Stelle ein "üppiges Ausströmen eines gelblichen Ichors" auf, zum Beispiel. Die Bildsprache der Geschichte wird in den letzten Zeilen zusammengefasst: "...sein ganzes Bild auf einmal - innerhalb einer einzigen Minute oder sogar weniger, zusammengeschrumpft - zerbröckelte und verrottete absolut unter meinen Händen. Auf dem Bett, vor dieser ganzen Gesellschaft, lag eine fast flüssige Masse von Abscheu - von abscheulicher Fäulnis. Die ekelerregenden Bilder inspirierten wahrscheinlich spätere Fiktionen, darunter auch die von H. P. Lovecraft. Diese letzten Zeilen stellen einen der wirkungsvollsten Momente in Poes Werk dar, da sie Schock, Ekel und Unbehagen in einem einzigen Moment vereinen. Dieses Ende zeigt, dass Versuche, sich die Macht über den Tod anzueignen, schreckliche Ergebnisse haben werden und daher letztlich erfolglos bleiben werden.

Anpassungen

Zu den Filmadaptionen gehören ein Abschnitt in Roger Cormans Tales of Terror (1962) und George A. Romeros Two Evil Eyes (1990). "Edgar Allan Poes Valdemar" (2000) war eine dramatische Bearbeitung für National Public Radio.

Suche in der Enzyklopädie