Darmmikrobiom (Darmflora): Aufbau, Funktionen & Bedeutung für die Gesundheit

Darmmikrobiom: Aufbau, Funktionen & Bedeutung — Erfahren Sie, wie die Darmflora Immunsystem, Stoffwechsel und Gesundheit prägt und wie Ernährung sie nachhaltig stärkt.

Die Darmflora besteht aus Mikroorganismen, die im Verdauungssystem der Tiere leben. Sie ist das größte Reservoir von Mikroben im menschlichen Mikrobiom. Häufig wird statt „Darmflora“ auch der Begriff „Darmmikrobiom“ oder „Darmmikrobiota“ verwendet: „Mikrobiom“ bezeichnet dabei zusätzlich die Gesamtheit der Gene, Stoffwechselprodukte und Lebensräume dieser Mikroorganismen.

Frühere Schätzungen gingen davon aus, dass der menschliche Körper, der aus etwa 100 Billionen Zellen besteht, etwa zehnmal so viele Mikroorganismen im Darm trägt. Neuere Untersuchungen deuten darauf hin, dass das Verhältnis näher bei 1:1 liegt, dennoch machen die Darmbewohner ein eigenes, komplexes Ökosystem mit hoher genetischer Vielfalt aus: Die Darmflora enthält schätzungsweise insgesamt viele 100‑fach mehr Gene als das menschliche Genom, was ihr enorme Stoffwechselkapazität verleiht. Aufgrund dieser Funktionen wird die Darmflora oft als „vergessenes Organ“ bezeichnet.

Zusammensetzung

Bakterien machen den größten Teil der Flora im Dickdarm und tragen bis zu 60 % der Trockenmasse der Fäkalien aus. Schätzungen zufolge leben irgendwo zwischen 300 und 1000 verschiedene Arten im Darm, wobei viele Studien von rund 500 Arten ausgehen. Gleichzeitig stammen 99 % der Bakterien zahlenmäßig vermutlich von nur 30–40 dominanten Arten. Neben Bakterien gibt es auch Pilze, Einzeller und eine große Zahl von Viren (insbesondere Bakteriophagen), über deren Funktionen noch viel geforscht wird.

Wichtige Funktionen der Darmflora

- Stoffwechsel und Energiegewinnung: Fermentierung ungenutzter Nahrungsbestandteile (vor allem Ballaststoffe) zu kurzkettigen Fettsäuren (SCFA) wie Acetat, Propionat und Butyrat, die Energie liefern und die Darmschleimhaut stärken.

- Vitaminproduktion: Herstellung bestimmter Vitamine wie Biotin und Vitamin K sowie weiterer B‑Vitamine durch bakterielle Metaboliten.

- Entwicklung und Regulation des Immunsystems: Ausbildung der Darmbarriere, Schulung des angeborenen und adaptiven Immunsystems und Abwehr gegenüber pathogenen Arten.

- Kolonisierungsresistenz: Verdrängung oder Hemmung potenzieller Krankheitserreger durch Konkurrenz um Nährstoffe und die Produktion antimikrobieller Substanzen.

- Beeinflussung von Stoffwechsel und Hormonen: Mikroben produzieren Metaboliten und Signalmoleküle, die z. B. Hormone beeinflussen, das Sättigungsgefühl (GLP‑1, PYY) modulieren und die Fettspeicherung steuern können.

- Mukosale Entwicklung: Einfluss auf das Wachstum und die Differenzierung der Darmschleimhaut.

- Detoxifikation und Arzneistoffwechsel: Umwandlung von Substanzen, die Aufnahme oder Wirkung von Medikamenten verändern kann.

Symbiose und Risikopotenzial

Die Beziehung zwischen Mensch und Darmflora geht über eine rein kommensale Koexistenz hinaus und ist weitgehend symbiotisch: Beide Seiten profitieren. Allerdings können unter veränderten Bedingungen einzelne Arten zur Krankheit beitragen, indem sie z. B. eine Infektion auslösen, entzündliche Prozesse fördern oder das Risiko für chronische Erkrankungen (z. B. bestimmte Formen von Darmkrebs) erhöhen.

Einflussfaktoren auf das Mikrobiom

- Geburt und frühe Ernährung: Art der Geburt (vaginal vs. Kaiserschnitt), Stillen und frühe Antibiotikagaben prägen die erste Besiedlung.

- Ernährung: Ballaststoffreiche, pflanzenbetonte Kost fördert diversere, „gesündere“ Gemeinschaften; hochverarbeitete, fettreiche Ernährung kann Dysbiosen fördern. Solche Lebensmittelverbindungen wie Polyphenole, Oligosaccharide und Polysaccharide können nützliche Bakterien stärken und pathogene Arten reduzieren.

- Medikamente: Antibiotika, Protonenpumpenhemmer, Metformin und andere Arzneimittel verändern die Mikrobiota.

- Lebensstil: Bewegung, Stress, Schlaf und Umweltfaktoren spielen eine Rolle.

- Alter und Genetik: Mikrobiom verändert sich mit dem Alter; genetische und geografische Unterschiede wirken ebenfalls mit.

Dysbiose und Krankheiten

Eine Störung der mikrobiellen Balance („Dysbiose“) wird mit zahlreichen Erkrankungen in Verbindung gebracht, darunter entzündliche Darmerkrankungen (z. B. Morbus Crohn, Colitis ulcerosa), Reizdarmsyndrom, Clostridioides‑difficile‑Infektionen, metabolische Erkrankungen (Adipositas, Typ‑2‑Diabetes), nicht‑alkoholische Fettleber, allergische Erkrankungen und möglicherweise auch psychische Störungen über die Darm‑Hirn‑Achse. Viele Zusammenhänge sind aktuell Gegenstand intensiver Forschung, Kausalität ist oft noch nicht abschließend bewiesen.

Praktische Maßnahmen zur Unterstützung der Darmflora

- Ernährungsumstellung: Mehr Ballaststoffe, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Gemüse, Obst und fermentierte Lebensmittel (z. B. Joghurt, Sauerkraut, Kefir).

- Prä‑ und Probiotika: Präbiotika (z. B. bestimmte Oligosaccharide) fördern das Wachstum nützlicher Bakterien; Probiotika enthalten lebende Mikroorganismen, die in bestimmten Situationen nützlich sein können. Bei schweren Infektionen oder chronischen Erkrankungen sollte die Anwendung mit Fachpersonal abgestimmt werden.

- Schonender Umgang mit Antibiotika: Nur bei klarer Indikation einsetzen, um die Mikrobiota nicht unnötig zu stören.

- Fäkaltransplantation (FMT): Bewährte Therapie bei rezidivierenden Clostridioides‑difficile‑Infektionen; in der Forschung bei anderen Erkrankungen.

- Gesunder Lebensstil: Regelmäßige Bewegung, Stressmanagement und ausreichend Schlaf unterstützen ein stabiles Mikrobiom.

Forschung und Methoden

Die moderne Mikrobiomforschung nutzt Techniken wie 16S‑rRNA‑Sequenzierung, Shotgun‑Metagenomik, Metabolomik und gnotobiotische Tiermodelle, um Zusammensetzung und Funktion der Mikroben sowie ihre Stoffwechselprodukte zu untersuchen. Solche Ansätze helfen, Zusammenhänge zwischen Mikrobiom und Gesundheit aufzudecken und gezielte Therapien zu entwickeln.

Besonderheiten: Aerobe vs. Anaerobe Bakterien und Celluloseabbau

Über 99 % der Darmbakterien sind anaerob, doch im Zökum können aerobe Bakterien in hohen Dichten vorkommen. Bei Pflanzenfressern ist die Fähigkeit, Cellulose zu verwerten, ein gutes Beispiel für die Bedeutung mikrobialer Symbiose: Traditionell gilt, dass Metazoen ohne mikrobielles Enzym, die Cellulase, Cellulose nicht abbauen können. Stattdessen übernehmen Mikroorganismen im Darm diese Aufgabe, was essenziell ist, da Cellulose sehr verbreitet ist (etwa 33 % der pflanzlichen Biomasse; in Baumwolle bis zu 90 %, in Holz 40–50 %). Neuere Befunde zeigen, dass einige Tiere auch eigene Cellulasen produzieren können, weshalb die Frage noch nicht vollständig geklärt ist.

Ausblick

Das Darmmikrobiom bleibt ein dynamisches Forschungsfeld mit hohem klinischem Potenzial: personalisierte Ernährung, gezielte Mikrobiom‑Modulation und neue diagnostische Marker stehen im Fokus. Gleichzeitig ist wichtig zu betonen, dass viele Befunde noch in Studien geprüft werden müssen, bevor sie routinemäßig in die medizinische Praxis übernommen werden.

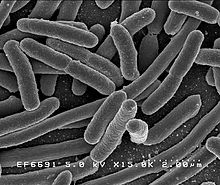

Escherichia coli , eine der vielen Bakterienarten, die im menschlichen Darm vorkommen

Verwandte Seiten

Fragen und Antworten

F: Was ist die Darmflora?

A: Die Darmflora besteht aus Mikroorganismen, die im Verdauungssystem von Tieren leben. Sie ist das größte Reservoir an Mikroben im menschlichen Mikrobiom.

F: Wie viele Zellen befinden sich im menschlichen Körper?

A: Der menschliche Körper besteht aus etwa 100 Billionen Zellen.

F: Wie viele Gene hat die Darmflora im Vergleich zum menschlichen Genom?

A: Man schätzt, dass die Darmflora insgesamt etwa 100 Mal so viele Gene besitzt wie das menschliche Genom.

F: Wie viel Prozent der Trockenmasse machen Bakterien in den Fäkalien aus?

A: Bakterien machen den größten Teil der Flora im Dickdarm und bis zu 60% der Trockenmasse des Stuhls aus.

F: Wie viele Arten leben normalerweise im Darm eines Menschen?

A: Im Darm leben zwischen 300 und 1000 verschiedene Arten, wobei die meisten Schätzungen bei etwa 500 liegen. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass 99% der Bakterien von etwa 30 oder 40 Arten stammen.

F: Welche Art von Beziehung besteht zwischen dem Menschen und seiner Darmflora?

A: Die Forschung deutet darauf hin, dass die Beziehung zwischen der Darmflora und dem Menschen nicht nur eine Kommensale (eine nicht schädliche Koexistenz) ist, sondern eher eine symbiotische Beziehung.

F: Welche Vorteile bieten gute Bakterien für den Menschen?

A: Obwohl der Mensch auch ohne Darmflora überleben kann, erfüllen diese Mikroorganismen eine Vielzahl nützlicher Funktionen, wie z.B. die Fermentierung ungenutzter Energiesubstrate, die Ausbildung des Immunsystems, die Verhinderung des Wachstums schädlicher, pathogener Bakterien, die Regulierung der Entwicklung des Darms, die Produktion von Vitaminen für ihre Wirte (z.B. Biotin und Vitamin K) und die Produktion von Hormonen, die ihre Wirte anweisen, Fette zu speichern.

Suche in der Enzyklopädie